Die Integration von Künstlicher Intelligenz in Unternehmensprozesse scheitert häufig an einem fundamentalen Problem: Bestandssysteme sind nicht für die Interaktion mit KI-Agenten ausgelegt. Während moderne KI-Lösungen APIs und strukturierte Schnittstellen benötigen, operieren viele geschäftskritische Systeme noch ohne diese Zugangsmöglichkeiten. Die agentengestützte Modernisierung der Mayflower adressiert diese Herausforderung durch einen pragmatischen Ansatz, der sowohl die Transformation modernisierbarer Systeme als auch die Integration unantastbarer Legacy-Anwendungen ermöglicht. Genau den möchten wir euch an dieser Stelle vorstellen.

Kurze Unterbrechung – wo wir unsere Erfahrung sammeln

Mayflower Labs

Wir arbeiten nicht nur intensiv an KI-Projekten, sondern setzen auch massiv auf R&D. Unsere R&D-Projekte werden aber nicht in Schubladen verstaut. Sie lösen echte Kundenprobleme und fließen direkt in produktionsreife Lösungen ein.

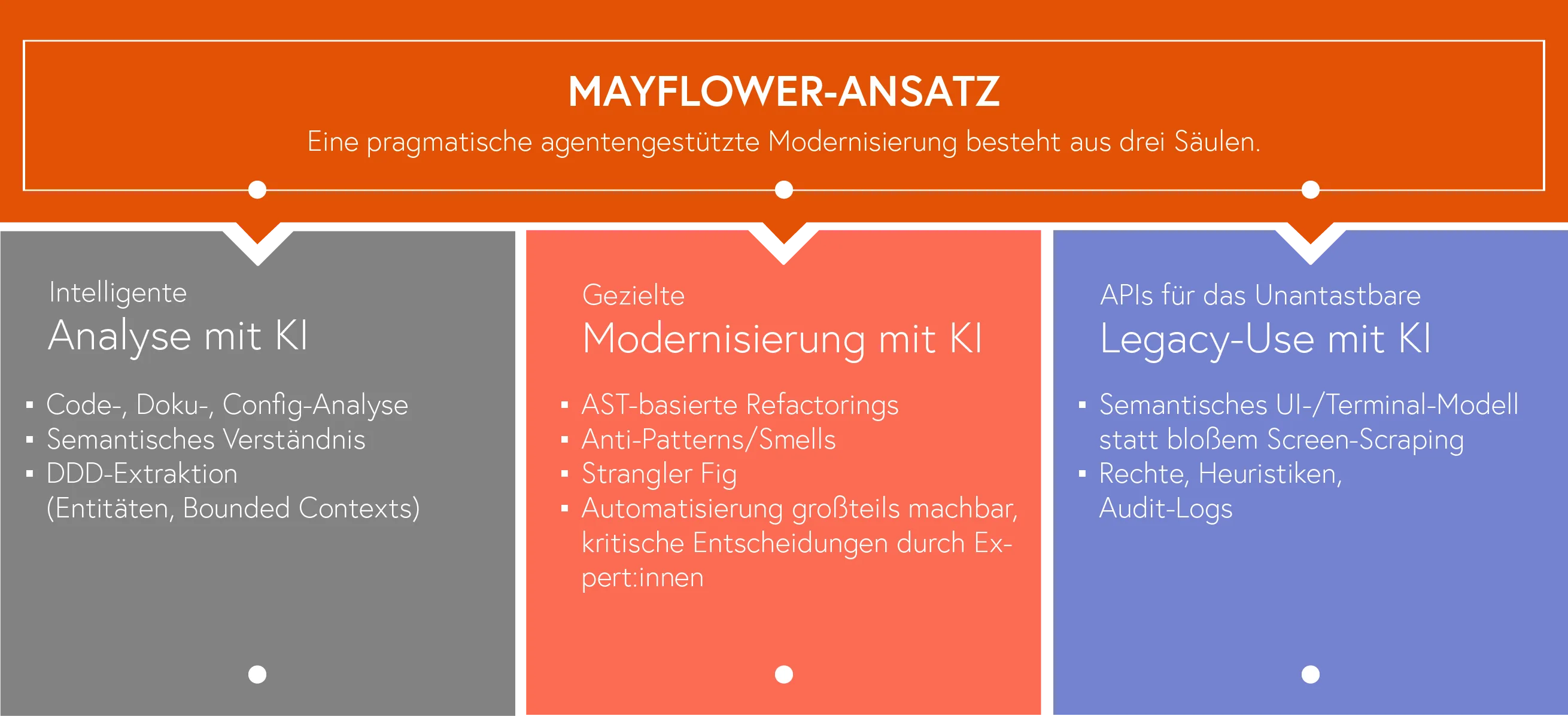

Unser Ansatz kombiniert drei sich ergänzende Strategien: die intelligente Analyse und Dokumentation bestehender Systeme durch KI-Agenten, die gezielte Modernisierung von Software mit Unterstützung durch spezialisierte Tools wie mcpcodeanalysis, und die API-Verfügbarmachung von Legacy-Systemen durch legacy-use – selbst wenn kein Sourcecode mehr verfügbar ist. Durch die Integration des Model Context Protocol (MCP) werden alle Systeme universell für KI-Agenten nutzbar, was Unternehmen den Weg in die KI-getriebene Zukunft ebnet.

Unsere Erfahrung aus der Entwicklung eines vollautomatisierten Prototyps zur Migration von SpringMVC zu Spring Boot hat gezeigt, dass reine Automatisierung ihre Grenzen hat. Der entstehende Klärungsbedarf bei Architekturentscheidungen, Geschäftslogik-Interpretation und Zielplattform-Spezifika macht einen hybriden Ansatz notwendig, bei dem KI-Agenten die Hauptarbeit leisten, aber menschliche Expertise für kritische Entscheidungen unerlässlich bleibt.

Die neue Herausforderung: KI-Readiness bestehender Systeme

Der Paradigmenwechsel durch KI-Agenten

Die Einführung von KI-Agenten in Unternehmensprozesse verspricht enorme Effizienzgewinne und neue Geschäftsmöglichkeiten. Diese Agenten können komplexe Aufgaben automatisieren, Entscheidungen unterstützen und nahtlos zwischen verschiedenen Systemen vermitteln. Doch ihre Effektivität hängt entscheidend von einem Faktor ab: dem Zugang zu Unternehmensdaten und

-funktionalitäten über standardisierte Schnittstellen.

Die Realität in den meisten Unternehmen sieht anders aus. Kritische Geschäftsprozesse laufen auf Systemen, die vor Jahrzehnten entwickelt wurden – lange bevor APIs zum Standard wurden. Diese Systeme kommunizieren über proprietäre Protokolle, Terminal-Emulationen oder Batch-Schnittstellen. Für moderne KI-Agenten sind sie praktisch unsichtbar und unzugänglich. Das alles führt zu einer paradoxen Situation: Während KI-Technologie exponentiell fortschreitet, bleiben die wertvollsten Unternehmensdaten und -prozesse in digitalen Silos gefangen.

Die Herausforderung wird dadurch verschärft, dass viele dieser Systeme nicht einfach ersetzt werden können. Sie enthalten jahrzehntelang gewachsene Geschäftslogik, deren Komplexität und Nuancen oft nicht vollständig dokumentiert sind. Ein Austausch würde nicht nur enorme Kosten verursachen, sondern auch erhebliche Geschäftsrisiken bergen. Gleichzeitig fehlen oft die Experten, die diese Systeme verstehen – ein Problem, das sich mit jeder Pensionierungswelle verschärft.

Die Grenzen traditioneller Modernisierungsansätze

Große Modernisierungsprojekte erstrecken sich oft über Jahre und verschlingen Millionenbudgets. In dieser Zeit entwickelt sich die KI-Technologie weiter, und Wettbewerber, die schneller agieren, gewinnen entscheidende Marktvorteile.

Traditionelle Modernisierungsansätze fokussieren sich primär auf die technische Erneuerung: Migration zu modernen Programmiersprachen, Umstellung auf Cloud-Infrastruktur oder Refactoring zu Microservices. Diese Ansätze haben ihre Berechtigung, greifen aber zu kurz, wenn es um KI-Readiness geht. Die bloße technische Modernisierung garantiert nicht, dass Systeme für KI-Agenten zugänglich werden.

Ein weiteres Problem traditioneller Ansätze ist ihre Dauer und Komplexität. Große Modernisierungsprojekte erstrecken sich oft über Jahre und verschlingen Millionenbudgets. In dieser Zeit entwickelt sich die KI-Technologie weiter, und Wettbewerber, die schneller agieren, gewinnen entscheidende Marktvorteile. Unternehmen befinden sich in einem Dilemma: Sie müssen modernisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben, aber der Modernisierungsprozess selbst macht sie verwundbar.

Unsere Erfahrung mit einem vollautomatisierten Migrationstool hat wichtige Erkenntnisse geliefert. Während die technische Transformation zu großen Teilen automatisierbar ist, entstehen an kritischen Punkten Entscheidungsbedarfe, die menschliche Expertise erfordern. Soll eine veraltete Bibliothek durch welche moderne Alternative ersetzt werden? Wie sollen domänenspezifische Patterns in der neuen Architektur abgebildet werden? Diese Fragen lassen sich nicht pauschal durch Algorithmen beantworten, sondern erfordern Kontext, Erfahrung und strategisches Denken.

Das Model Context Protocol als universelle Brücke

Das Model Context Protocol (MCP) repräsentiert einen Durchbruch in der Integration von KI-Agenten mit Unternehmenssystemen. Als standardisiertes Protokoll ermöglicht es KI-Modellen, strukturiert auf Daten und Funktionalitäten zuzugreifen, unabhängig von der zugrundeliegenden Technologie. MCP abstrahiert die Komplexität heterogener Systemlandschaften und präsentiert eine einheitliche Schnittstelle für KI-Agenten.

Die Bedeutung von MCP geht über technische Standardisierung hinaus. Es ermöglicht eine neue Form der Systemintegration, bei der KI-Agenten als universelle Vermittler zwischen unterschiedlichen Technologiegenerationen fungieren. Ein moderner KI-Agent kann über MCP gleichzeitig auf ein 30 Jahre altes COBOL-System, eine Java-Enterprise-Anwendung und einen Cloud-nativen Microservice zugreifen und diese orchestrieren. Diese Fähigkeit transformiert isolierte Systeme in ein kohärentes, KI-gesteuertes Ökosystem.

Die Implementierung von MCP erfordert jedoch, dass Systeme grundsätzlich API-fähig sind. Hier liegt die zentrale Herausforderung: Wie können Legacy-Systeme, die nie für moderne Integrationen designed wurden, MCP-kompatibel gemacht werden? Die Antwort liegt in unserem dreigliedrigen Ansatz der agentengestützten Modernisierung.

Der Mayflower-Ansatz: Pragmatische Agentengestützte Modernisierung

Der aus unseren Erfahrungen im R&D sowie in Projekten Ansatz fußt auf drei Säulen: der intelligenten Analyse durch spezialisierte KI-Agenten, der gezielten Modernisierung des Legacy-Systems sowie dem „API für das Unantastbare“:

Sehen wir uns genauer an, was in diesen Säulen passiert.

Säule 1: Intelligente Analyse durch spezialisierte KI-Agenten

Die erste Säule unseres Ansatzes nutzt die Fähigkeiten moderner Large Language Models und spezialisierter Code-Analyse-Tools, um bestehende Systeme zu verstehen und zu dokumentieren. Diese Analysephase geht weit über traditionelles Reverse Engineering hinaus. KI-Agenten, integriert in Plattformen wie Claude Code, können Millionen von Codezeilen nicht nur syntaktisch analysieren, sondern auch semantisch verstehen.

Der Analyseprozess beginnt mit dem Einlesen des verfügbaren Sourcecodes, der Dokumentation und der Konfigurationsdateien. Die KI-Agenten erstellen daraus ein umfassendes Modell des Systems, das technische Strukturen, Datenflüsse und – besonders wichtig – die eingebettete Geschäftslogik umfasst. Durch Natural Language Processing können die Agenten selbst aus kryptischen Variablennamen und Kommentaren die ursprüngliche Intention der Entwickler rekonstruieren. Das Ergebnis ist eine strukturierte Wissensbasis, die sowohl für Menschen als auch für weitere Automatisierungsschritte nutzbar ist.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Extraktion von Domain-Modellen nach den Prinzipien des Domain-Driven Design. Die KI identifiziert Geschäftsentitäten, deren Beziehungen und die sie governierenden Geschäftsregeln. Sie erkennt Bounded Contexts – abgegrenzte Bereiche mit eigener Fachsprache und Logik – und schlägt vor, wie diese in einer modernisierten Architektur abgebildet werden könnten. Diese DDD-Analyse ist fundamental für die spätere Transformation, da sie sicherstellt, dass die technische Modernisierung die Geschäftslogik präzise erhält und optimal strukturiert.

Säule 2: Gezielte Modernisierung mit mcpcodeanalysis

Die zweite Säule fokussiert auf die aktive Transformation modernisierbarer Systeme. Hier kommt unser mcpcodeanalysis-Framework zum Einsatz, das speziell für die Herausforderungen der Legacy-Modernisierung entwickelt wurde. Das Framework arbeitet auf Basis des Abstract Syntax Tree (AST) und kann dadurch Code nicht nur oberflächlich analysieren, sondern dessen tiefe Struktur verstehen und manipulieren.

Mindestens 70-80 Prozent der Transformationsarbeit kann automatisiert werden. Nur der Rest erfordert menschlichte Entscheidungen.

mcpcodeanalysis identifiziert systematisch Anti-Patterns, Code Smells und technische Schulden. Es erkennt beispielsweise gotthafte Klassen, die zu viele Verantwortlichkeiten tragen, zirkuläre Abhängigkeiten, die die Wartbarkeit erschweren, oder veraltete Bibliotheken mit bekannten Sicherheitslücken. Basierend auf dieser Analyse schlägt das System konkrete Refactoring-Maßnahmen vor und kann viele davon automatisch durchführen. Die Transformation folgt dabei bewährten Patterns wie dem Strangler Fig Pattern, bei dem das alte System schrittweise durch neue Komponenten ersetzt wird, ohne den laufenden Betrieb zu gefährden.

Unsere Erfahrung mit dem automatischen Migrator hat gezeigt, dass mindestens 70-80 Prozent der Transformationsarbeit automatisiert werden kann. Das umfasst die Konvertierung von Konfigurationsdateien, die Anpassung von Dependencies, die Modernisierung von Annotations und die Restrukturierung von Packages. Die verbleibenden 20-30 Prozent erfordern menschliche Entscheidungen: Welche Libraries sind optimal für den spezifischen Use Case? Wie sollen Legacy-Patterns in moderne Equivalente übersetzt werden? Sollen bestimmte Funktionalitäten in separate Microservices ausgelagert werden? Diese Entscheidungen erfordern Domänenwissen und strategische Überlegungen, die über reine technische Transformation hinausgehen.

Säule 3: Legacy-Use – APIs für das Unantastbare

Die dritte Säule unseres Ansatzes adressiert eine Realität, die oft übersehen wird: Viele geschäftskritische Systeme können oder dürfen nicht modernisiert werden. Sei es, weil der Sourcecode verloren ging, weil die Zertifizierung des Systems Änderungen verbietet, oder weil das Risiko einer Modifikation zu hoch ist. Für diese Systeme haben wir legacy-use entwickelt, ein Framework, das Legacy-Anwendungen API-fähig macht, ohne sie zu verändern.

legacy-use geht weit über simple Screen-Scraping- oder RPA-Ansätze hinaus. Während Tools für Computer-Use oder Browser-Use oft nur oberflächliche Interaktionen ermöglichen, bietet legacy-use eine filigrane, abgesicherte Integration. Das Framework analysiert die Benutzeroberfläche oder Terminal-Schnittstelle des Legacy-Systems und erstellt daraus ein semantisches Modell der verfügbaren Funktionen und Daten. Es versteht nicht nur, wo Buttons und Eingabefelder sind, sondern was sie bedeuten und wie sie im Kontext der Geschäftslogik verwendet werden.

Ein kritischer Aspekt von legacy-use ist die Sicherheit und Governance. Das Framework implementiert eine mehrschichtige Absicherung: Heuristiken validieren, dass Operationen plausibel sind und keine destruktiven Seiteneffekte haben. Ein granulares Rechtesystem stellt sicher, dass nur autorisierte Agenten auf bestimmte Funktionen zugreifen können. Audit-Logs dokumentieren jede Interaktion für Compliance und Fehleranalyse. Diese Absicherung ist essentiell, wenn KI-Agenten direkten Zugriff auf geschäftskritische Systeme erhalten.

Implementierung: Der Weg zur KI-fähigen IT-Landschaft

Der Weg zur KI-fähigen IT-Landschaft besteht aus vier Phasen:

Diese Phasen wollen wir uns jetzt einmal genauer ansehen.

Phase 1: Assessment und strategische Planung

Zeitlicher Horizont: 1-2 Wochen

Die Transformation beginnt mit einer systematischen Bestandsaufnahme der vorhandenen Systemlandschaft. In dieser Phase werden alle relevanten Systeme identifiziert und nach mehreren Kriterien kategorisiert: Geschäftskritikalität, technischer Zustand, Verfügbarkeit von Sourcecode und Dokumentation, sowie strategische Bedeutung für KI-Use-Cases. Diese Kategorisierung bestimmt, welcher unserer drei Ansätze für jedes System optimal ist.

Parallel zur technischen Analyse erfolgt die Identifikation konkreter KI-Use-Cases, die durch die Modernisierung ermöglicht werden sollen. Welche Geschäftsprozesse sollen durch KI-Agenten automatisiert werden? Welche Datenquellen müssen dafür zugänglich gemacht werden? Welche Systeme müssen miteinander interagieren? Diese Use-Case-getriebene Herangehensweise stellt sicher, dass die Modernisierung nicht zum Selbstzweck wird, sondern konkreten Geschäftswert liefert.

Das Ergebnis dieser Phase ist eine detaillierte Modernisierungs-Roadmap, die für jedes System den optimalen Transformationspfad definiert. Moderne Systeme mit verfügbarem Sourcecode werden für die agentengestützte Modernisierung vorgesehen. Legacy-Systeme ohne Änderungsmöglichkeit werden für legacy-use markiert. Systeme, die bereits API-fähig sind, müssen nur noch MCP-kompatibel gemacht werden. Diese differenzierte Strategie ermöglicht es, schnell erste Erfolge zu erzielen und gleichzeitig die Gesamttransformation systematisch voranzutreiben.

Phase 2: Pilot-Implementierung

Zeitlicher Horizont: 3-4 Wochen

Die Pilot-Phase demonstriert die Machbarkeit und den Wert des Ansatzes anhand eines sorgfältig ausgewählten Systems. Idealerweise wird ein System gewählt, das moderate Komplexität aufweist, hohen Geschäftswert hat und für einen wichtigen KI-Use-Case benötigt wird. Dies könnte beispielsweise ein Kundenservice-System sein, das durch KI-Agenten automatisiert werden soll, oder ein Reporting-System, dessen Daten für KI-gestützte Analysen benötigt werden.

Für modernisierbare Systeme beginnt die Pilot-Phase mit der automatisierten Analyse durch unsere KI-Agenten. Innerhalb weniger Tage entsteht ein vollständiges Bild der Systemarchitektur, der Geschäftslogik und der Modernisierungspotenziale. mcpcodeanalysis identifiziert konkrete Verbesserungsmöglichkeiten und führt erste Refactorings durch. Kritische Entscheidungspunkte werden dokumentiert und mit den Stakeholdern besprochen. Die eigentliche Transformation erfolgt dann in enger Zusammenarbeit zwischen KI-Agenten und menschlichen Experten, wobei die Agenten den Großteil der Arbeit übernehmen.

Für nicht-modernisierbare Systeme demonstriert die Pilot-Phase die Leistungsfähigkeit von legacy-use. Das Framework wird konfiguriert, um die Benutzeroberfläche oder Terminal-Schnittstelle des Systems zu verstehen. Es werden APIs definiert, die die Kernfunktionalitäten des Systems kapseln. Sicherheitsrichtlinien werden implementiert, und erste KI-Agenten werden angebunden. Typischerweise können innerhalb der Pilot-Phase bereits erste automatisierte Workflows realisiert werden, die den praktischen Nutzen der Integration demonstrieren.

Phase 3: Skalierung und Integration

Zeitlicher Horizont: 2-3 Monate

Nach erfolgreichem Pilot beginnt die systematische Ausrollung auf die gesamte Systemlandschaft. Die in der Pilot-Phase gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Optimierung der Prozesse ein. Templates und Best Practices werden entwickelt, die die Transformation weiterer Systeme beschleunigen. Teams werden geschult, und Governance-Strukturen werden etabliert.

Ein wichtiger Aspekt der Skalierungsphase ist die Integration der modernisierten Systeme untereinander und mit KI-Agenten. Das Model Context Protocol spielt hier eine zentrale Rolle, da es eine einheitliche Abstraktionsschicht über alle Systeme legt. KI-Agenten können nun nahtlos zwischen verschiedenen Systemen navigieren, Daten aggregieren und Geschäftsprozesse Ende-zu-Ende automatisieren. Die entstehende Plattform ist mehr als die Summe ihrer Teile; sie ist ein intelligentes, adaptives System, das kontinuierlich lernt und sich verbessert.

Du hast Fragen?

Uns ist bewusst – das ist jetzt eine ganze Menge, die es zu verdauen gilt.

Wenn Du mehr erfahren möchtest, dann tritt ganz unverbindlich mit uns in Kontakt. Schreibe uns eine Nachricht und wir melden uns bei dir.

Parallel zur technischen Implementierung erfolgt die organisatorische Transformation. Mitarbeiter werden im Umgang mit KI-Agenten geschult. Neue Rollen entstehen, wie AI Orchestrator oder Legacy System Guardian. Prozesse werden angepasst, um die neuen Möglichkeiten optimal zu nutzen. Diese organisatorische Dimension ist oft herausfordernder als die technische, aber essentiell für den nachhaltigen Erfolg der Transformation.

Phase 4: Kontinuierliche Evolution

Die Modernisierung ist kein einmaliges Projekt, sondern der Beginn einer kontinuierlichen Evolution. Die geschaffene Infrastruktur ermöglicht es, neue KI-Capabilities schnell zu integrieren und auf Marktveränderungen agil zu reagieren. Systeme werden kontinuierlich überwacht und optimiert. Neue KI-Modelle werden evaluiert und bei Bedarf integriert. Die Grenze zwischen Legacy und Modern verschwimmt zunehmend, da alle Systeme über einheitliche Schnittstellen zugänglich sind.

Ein wichtiger Aspekt der kontinuierlichen Evolution ist das Feedback-Loop zwischen KI-Nutzung und System-Optimierung. KI-Agenten generieren wertvolle Insights darüber, wie Systeme tatsächlich genutzt werden, wo Bottlenecks entstehen und welche Funktionalitäten fehlen. Diese Erkenntnisse fließen in die weitere Modernisierung ein. Systeme, die anfangs nur über legacy-use integriert wurden, können bei Bedarf schrittweise modernisiert werden, ohne die darauf aufbauenden KI-Workflows zu unterbrechen.

Die kontinuierliche Evolution umfasst auch die Weiterentwicklung der KI-Agenten selbst. Mit jeder Interaktion lernen sie dazu, werden effizienter und können komplexere Aufgaben übernehmen. Die Grenze des Möglichen verschiebt sich kontinuierlich, und Unternehmen, die diese Evolution aktiv gestalten, gewinnen nachhaltige Wettbewerbsvorteile.

Lessons Learned

Die Grenzen der Vollautomatisierung

Unsere Entwicklung eines vollautomatisierten Migrators war ein lehrreiches Experiment. Technisch war es möglich, den gesamten Migrationsprozess zu automatisieren – von der Analyse des alten Codes über die Transformation bis zum Deployment der neuen Anwendung. In kontrollierten Testumgebungen funktionierte dies beeindruckend gut. Die Realität in Produktionsumgebungen zeigte jedoch schnell die Grenzen dieses Ansatzes.

Der erste Stolperstein war die Vielfalt der Implementierungsvarianten. Während SpringMVC gewisse Standards vorgibt, haben Entwicklerteams über Jahre hinweg kreative Lösungen für spezifische Probleme gefunden. Custom Interceptors, proprietäre Security-Frameworks, selbstentwickelte Template-Engines – jede Abweichung vom Standard erforderte Spezialbehandlung. Die KI konnte diese Patterns erkennen, aber die Entscheidung, wie sie in Spring Boot abgebildet werden sollten, erforderte oft Domänenwissen und strategische Überlegungen.

Ein weiteres Problem war die Behandlung von Abhängigkeiten zu Drittsystemen. Viele Legacy-Anwendungen sind tief mit ihrer Umgebung verwoben – Datenbanken mit speziellen Stored Procedures, Message Queues mit proprietären Protokollen, Batch-Jobs mit komplexen Zeitabhängigkeiten. Die automatisierte Migration konnte diese Abhängigkeiten identifizieren, aber ihre Auflösung erforderte oft Verhandlungen mit anderen Teams, Anpassungen an Infrastruktur oder sogar Änderungen an Geschäftsprozessen. Diese organisatorischen Aspekte lassen sich nicht automatisieren.

Der Wert menschlicher Expertise

Die Erkenntnis, dass Vollautomatisierung an ihre Grenzen stößt, führte uns zu einem hybriden Ansatz, der das Beste aus beiden Welten kombiniert. KI-Agenten übernehmen die mühsame, repetitive Arbeit der Code-Analyse und -Transformation. Sie arbeiten unermüdlich, präzise und konsistent. Menschen bringen ihre Expertise, ihr Urteilsvermögen und ihre Kreativität ein, um kritische Entscheidungen zu treffen und komplexe Probleme zu lösen.

Diese Arbeitsteilung hat sich als optimal erwiesen. Entwickler werden von Routineaufgaben befreit und können sich auf das konzentrieren, was sie am besten können: Architektur-Design, Problemlösung und Innovation. Die KI-Agenten fungieren als Kraftverstärker, die die Produktivität um Größenordnungen steigern. Ein erfahrener Entwickler mit KI-Unterstützung kann leisten, was früher ein ganzes Team erfordert hätte.

Besonders wertvoll ist die menschliche Expertise bei der Interpretation von Geschäftslogik. KI kann Code lesen und verstehen, was er tut. Aber das Warum – die geschäftlichen Gründe hinter bestimmten Implementierungsentscheidungen – erschließt sich oft nur durch Kontext und Erfahrung. Ein erfahrener Entwickler erkennt, dass eine scheinbar umständliche Implementierung einen wichtigen regulatorischen Grund hat, oder dass eine bestimmte Performance-Optimierung für einen kritischen Use Case essentiell ist.

Change Management als Erfolgsfaktor

Die technische Modernisierung ist nur die halbe Miete. Der Erfolg einer KI-getriebenen Transformation hängt maßgeblich davon ab, wie gut die Organisation darauf vorbereitet ist. Mitarbeiter müssen nicht nur neue Tools lernen, sondern auch neue Denkweisen entwickeln. Die Angst, durch KI ersetzt zu werden, muss durch die Perspektive ersetzt werden, mit KI mehr erreichen zu können.

Transparente Kommunikation ist die Grundlage. Mitarbeiter müssen verstehen, warum die Transformation notwendig ist, wie sie abläuft und welche Rolle sie dabei spielen. Early Adopters und Champions müssen identifiziert und gefördert werden. Erfolge müssen sichtbar gemacht und gefeiert werden. Gleichzeitig müssen Bedenken ernst genommen und adressiert werden. Change Management ist kein Nebenschauplatz, sondern zentraler Bestandteil der Transformation.

Ein oft unterschätzter Aspekt ist die Anpassung von Prozessen und Governance-Strukturen. Wenn KI-Agenten Aufgaben übernehmen, die früher Menschen erledigten, müssen Verantwortlichkeiten neu definiert werden. Wer ist verantwortlich, wenn ein KI-Agent einen Fehler macht? Wie werden Entscheidungen von KI-Agenten auditiert? Wie stellt man sicher, dass regulatorische Anforderungen eingehalten werden? Diese Fragen müssen frühzeitig adressiert werden, um Unsicherheit zu vermeiden und Vertrauen in die neuen Systeme zu schaffen.

Wirtschaftliche Betrachtung

Investition und Return

Die agentengestützte Modernisierung erfordert eine initiale Investition in Tools, Training und Transformation. Die Höhe dieser Investition variiert je nach Größe und Komplexität der Systemlandschaft, liegt aber typischerweise deutlich unter den Kosten traditioneller Modernisierungsprojekte. Der entscheidende Unterschied liegt in der Geschwindigkeit des Returns: Während traditionelle Projekte oft Jahre bis zum Break-Even benötigen, zeigen sich bei unserem Ansatz erste Erfolge bereits nach Wochen.

Der Return on Investment manifestiert sich auf mehreren Ebenen. Die offensichtlichste ist die Kosteneinsparung durch Automatisierung. Wenn KI-Agenten Routineaufgaben übernehmen, die früher menschliche Arbeitskraft erforderten, sinken die operativen Kosten dramatisch. Gleichzeitig steigt die Qualität, da KI-Agenten konsistenter arbeiten und weniger Fehler machen. Die Verfügbarkeit von Services erhöht sich, da KI-Agenten rund um die Uhr arbeiten können.

Der wahre Wert liegt jedoch in den neuen Möglichkeiten, die durch KI-fähige Systeme entstehen. Unternehmen können neue Geschäftsmodelle entwickeln, die ohne KI-Integration nicht möglich wären. Sie können ihren Kunden besseren Service bieten, schneller auf Marktveränderungen reagieren und datengetriebene Entscheidungen treffen. Diese strategischen Vorteile lassen sich schwer quantifizieren, sind aber oft entscheidend für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

Risikominimierung durch schrittweise Transformation

Ein wesentlicher Vorteil unseres Ansatzes ist die Risikominimierung durch schrittweise Transformation. Statt eines Big-Bang-Ansatzes, der das gesamte System auf einmal ersetzt, ermöglichen wir eine graduelle Evolution. Jeder Schritt ist reversibel, jede Änderung kann validiert werden, bevor die nächste erfolgt. Dies reduziert das Risiko von Ausfällen und ermöglicht kontinuierliches Lernen und Anpassen.

Die Koexistenz von alten und neuen Systemen während der Transformation ist kein notwendiges Übel, sondern ein Feature. Sie ermöglicht es, die Transformation an die Geschwindigkeit anzupassen, die die Organisation verkraften kann. Kritische Systeme können länger in der alten Form betrieben werden, während weniger kritische Systeme als Testfeld für neue Ansätze dienen. Diese Flexibilität ist besonders in regulierten Industrien wertvoll, wo Änderungen sorgfältig validiert und dokumentiert werden müssen.

Der schrittweise Ansatz ermöglicht auch eine bessere Budgetkontrolle. Statt einer großen Vorabinvestition können Unternehmen in überschaubaren Schritten investieren und den Fortschritt kontinuierlich evaluieren. Jeder erfolgreiche Schritt generiert Wert, der die nächsten Schritte finanzieren kann. Dies macht die Transformation auch für Unternehmen mit begrenzten Budgets machbar.

Ausblick und Empfehlungen

Die Zukunft der Systemintegration

Die agentengestützte Modernisierung, wie wir sie heute praktizieren, ist erst der Anfang einer fundamentalen Transformation der IT-Landschaft. In naher Zukunft werden KI-Agenten nicht nur Systeme integrieren, sondern aktiv optimieren und weiterentwickeln. Sie werden Patterns erkennen, die Menschen verborgen bleiben, und Verbesserungen vorschlagen, die über menschliche Intuition hinausgehen.

Das Model Context Protocol wird sich als universeller Standard etablieren, ähnlich wie HTTP das Web revolutioniert hat. Jedes System, jede Anwendung, jeder Service wird MCP-fähig sein oder über Adapter angebunden werden können. Die Unterscheidung zwischen Legacy und Modern wird irrelevant, da alle Systeme über einheitliche Schnittstellen zugänglich sind. Dies ermöglicht eine nie dagewesene Flexibilität und Agilität in der Systemintegration.

Die Rolle von IT-Professionals wird sich fundamental wandeln. Statt Code zu schreiben, werden sie zunehmend KI-Agenten orchestrieren, trainieren und überwachen. Die Fähigkeit, mit KI-Systemen zu arbeiten, wird zur Kernkompetenz. Gleichzeitig wird tiefes Domänenwissen wichtiger denn je, da die Interpretation und Steuerung von KI-Outputs menschliche Expertise erfordert.

Handlungsempfehlungen für Unternehmen

Unternehmen sollten jetzt mit der Vorbereitung auf die KI-getriebene Zukunft beginnen. Der erste Schritt ist eine ehrliche Bestandsaufnahme der eigenen Systemlandschaft. Welche Systeme sind geschäftskritisch? Welche enthalten wertvolle Daten? Welche blockieren Innovation? Diese Analyse bildet die Grundlage für eine Modernisierungsstrategie.

Parallel sollten konkrete KI-Use-Cases identifiziert werden. Wo könnte KI den größten Wert schaffen? Welche Prozesse könnten automatisiert werden? Welche Entscheidungen könnten durch KI unterstützt werden? Diese Use-Cases bestimmen die Prioritäten der Modernisierung und stellen sicher, dass die Transformation geschäftlichen Wert liefert.

Die Investition in Mitarbeiter ist ebenso wichtig wie die in Technologie. Teams müssen geschult werden, nicht nur in den neuen Tools, sondern auch in den neuen Denkweisen. Eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung und des Experimentierens muss etabliert werden. Widerstände müssen ernst genommen und adressiert werden. Nur wenn die Organisation als Ganzes die Transformation mitträgt, kann sie erfolgreich sein.

Kurze Unterbrechung mit Wissenswertem

Wie funktioniert eine Partnerschaft mit Mayflower?

Mayflower bringt einzigartige Expertise in der agentengestützten Modernisierung mit. Unsere Tools – mcpcodeanalysis und viele mehr – sind das Ergebnis jahrelanger Entwicklung und praktischer Erfahrung. Unser Team versteht sowohl die technischen als auch die organisatorischen Herausforderungen der Transformation. Wir sprechen die Sprache der Entwickler ebenso wie die des Managements.

Unser Ansatz ist pragmatisch und ergebnisorientiert. Wir versprechen keine Wunder, sondern realistische, messbare Verbesserungen. Wir beginnen klein, mit überschaubaren Pilotprojekten, und skalieren basierend auf bewiesenen Erfolgen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden, transferieren Wissen und befähigen Teams, die Transformation selbst voranzutreiben.

Die Zusammenarbeit mit Mayflower beginnt typischerweise mit einem Assessment, bei dem wir gemeinsam Ihre Systemlandschaft analysieren und Modernisierungspotenziale identifizieren. Basierend darauf entwickeln wir eine maßgeschneiderte Strategie, die Ihre spezifischen Anforderungen und Rahmenbedingungen berücksichtigt. Die Implementation erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Ihren Teams, wobei wir Wissen transferieren und Capabilities aufbauen.

Fazit

Die agentengestützte Modernisierung ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit für Unternehmen, die in der KI-Ära wettbewerbsfähig bleiben wollen. Die Verfügbarmachung bestehender Systeme für KI-Agenten ist der Schlüssel zur digitalen Transformation. Unser dreigliedriger Ansatz – intelligente Analyse, gezielte Modernisierung und API-Enablement durch legacy-use – bietet einen pragmatischen Weg in diese Zukunft.

Die Technologie ist verfügbar, die Methoden sind erprobt, die Vorteile sind bewiesen. Die Frage ist nicht ob, sondern wann und wie Unternehmen diese Transformation angehen. Frühe Adopter werden Wettbewerbsvorteile gewinnen, die schwer aufzuholen sind. Zögerer riskieren, den Anschluss zu verlieren.

Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Jeder Tag, an dem wertvolle Daten und Funktionalitäten in Silos gefangen bleiben, ist ein Tag verpasster Chancen. Die agentengestützte Modernisierung öffnet die Tür zu einer Zukunft, in der KI und Legacy-Systeme harmonisch zusammenarbeiten, um Geschäftswert zu schaffen. Mayflower steht bereit, euch auf diesem Weg zu begleiten.

Schreibe einen Kommentar